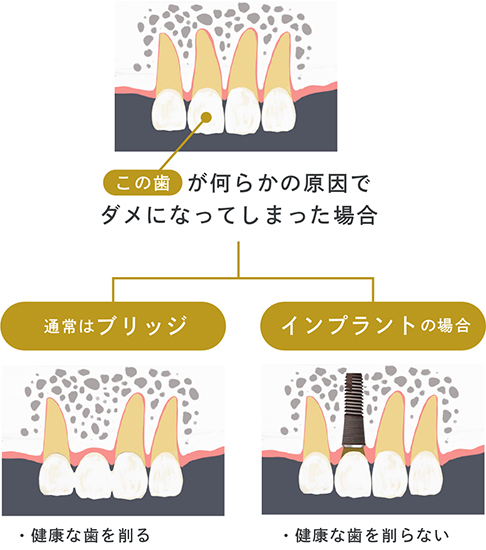

ブリッジとの比較

歯が無くなってしまったとき、隣の歯があればブリッジという方法で歯を作ることができます。しかし、ブリッジは土台となる両方の歯を削る必要があり、また、抜けてしまった歯が担当していた仕事を、土台となる歯に分散させることになりますので、不自然な治療法といえます。歯は削れば削るほど弱くなる傾向がありますので、隣の歯を削ることは、その歯の寿命を短くしてしまう原因になりかねません。

ブリッジは従来から行われてきた、欠損補綴(無くなった歯を補う治療)ですが、インプラント治療が欠損補綴の流れを大きく変えてきています。インプラント治療であれば、隣の歯を削る必要はありません。また、隣の歯は失った歯の仕事分を負担する必要もなく、しかも、他の歯とつながりませんので、管理も楽です。より自然な形で欠損を補うことが、現在考えられる、最も理想的な欠損補綴ということができます。

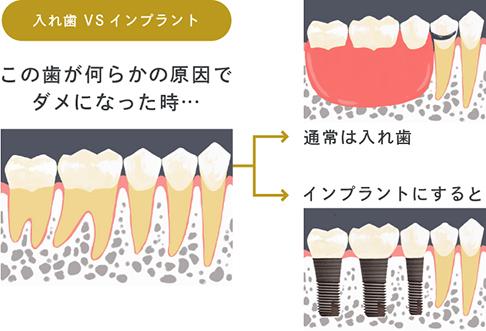

入れ歯との比較

歯が無くなり隣の歯がない場合、ブリッジにすることができません。この場合、通常は入れ歯により歯を作ります。しかし、入れ歯の違和感は大きく、また噛む力や効率なども悪く、更に見た目や話し方に影響が出ます。それら全てを解決できるのがインプラントです。また、奥歯でしっかり噛めるようになると、他の歯の負担を減らし、他の歯の寿命を延ばす効果もあります。

入れ歯になってしまったという心理的なストレスも非常に大きいと思います。入れ歯=老化と結びつく図式は否めません。インプラント治療により、入れ歯から開放されることは、実質的な効果もさることながら、心理的な一面も大きく、心身ともに健康な状態を取り戻すことが出来ます。

インプラントの構造

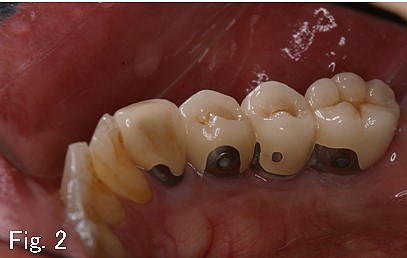

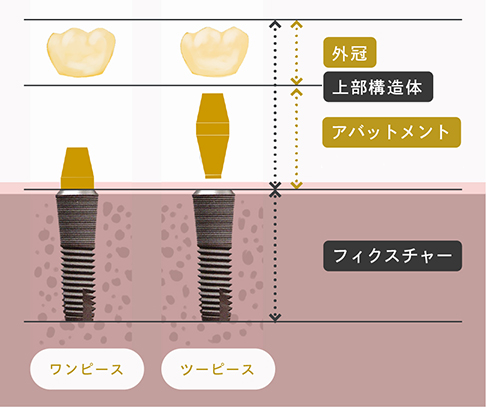

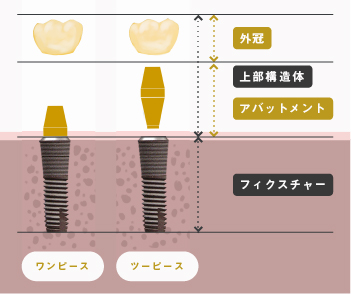

インプラントは主に、外冠、アバットメント、フィクスチャーの3つのパートから構成されます。

お口の中に見えている部分を外冠と呼び、金属やセラミックで作られます。一方、内部の構成は、土台にあたるアバットメントと骨の中に埋め込まれるフィクスチャーから構成されますが、アバットメントとフィクスチャーが一体型である「ワンピースインプラント」と、分離している「ツーピースインプラント」とに分類することができます。

一般的には、ツーピースインプラントを用いるのが主流ですが、セグメント構造(分離構造)のため境界部から破損しやすく、部品数が多くコスト高、そして煩雑な術式になりやすい(難しい)という欠点が指摘されています。このため、一部ではワンピースインプラントが好んで使用されるケースがありますが、一体型のため何らかのトラブルがアバットメントに生じた場合、骨内のフィクスチャーも摘出しなければいけないリスクがあります。

またワンピースインプラントは構造上、外冠の装着はセメント方式しかできず、精度に限界があります。よって、ツーピースインプラントの方が自由度が高く、精密で審美的なインプラントを作ることが出来るため、普及しています。

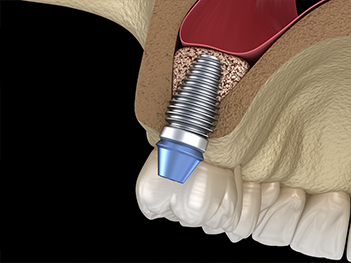

骨増生とは

インプラント治療では、顎の骨がやせてしまい、インプラントを入れる事が出来ない場合や、見た目に影響が出てしまうなど、手術に工夫や配慮をしないといけないケースが多々あります。そのようなケースでは、豊富なオプション手術(特に骨増生)が重要となります。

詳細はこちらをご覧ください。

治療費

5,500 円 (相談料を含む)

(保険治療からの移行の場合はかかりません)

38,500 円 /回

(院内または院外からの紹介は無料)

11,000 円 (1ショット)

5,500 円 (2ショット目以降)

1次手術

2次手術

上部構造

(カスタム)

上部構造(既製)

209,000 円 /歯

77,000 円 /歯

297,000 円 /歯

275,000 円 /歯

骨増生加算

(ソケットリフト等)

サイナスリフト

(側方開窓術)

66,000 円 /歯

330,000 円

/ブロック

- * 上記金額は標準料金です。症状や担当医により変わる場合があります。

- * 同日・同期間内の保険診療はできません(混合診療の禁止)。

- * 詳しくは担当医にお尋ねください。

- * 上記金額にはすべて消費税を含みます。